常听人讲,小孩子在四岁之前没有记忆。回头想想,好像的确如此,我们大抵记不住四岁之前的事情。并且,我感到记忆好像是灰色的,有点像褪了色的黑白老照片。

1958年秋天,我出生于呼和浩特市旧城大召前街11号,这是一栋由砖瓦房构成的大院子。院子处于大街东侧,院门朝西,主要由一北一南两排平房组成,每侧各有7-8间,北边的正房窗户向阳,房间宽大,建筑在一个高于地面约80公分的平台上,踏三层台阶才可上来;平台约有两米宽,由青砖铺成,头顶上边则被房檐覆盖,当年这叫厅子房;房间窗户全部是玻璃,宽大敞亮。南房背阴,又比正房明显“矮一头”,窗户很小,并且只有下半部分是一排方形玻璃,上半部分则是用麻纸糊裱起来的“纸窗户”,所以住南房的人家都很羡慕住正房的人家。一看便知,旧社会这一定是个大户人家,主人住正房,下人住在南房。

有一天晚上,母亲带着妹妹去大召前街的一家小医院看病,我一个人留在家里等候,自己感到有点害怕,就把门插上,没过多久睡着了,待他们回来从外边敲门却怎么也唤不醒我,就把上边的窗户纸撕开一个方格,用一根长木杆子伸进来把我捅醒。第二天他们和我说起头天夜里发生的事来,我却一点印象也没有,根本不相信那是真的,直到母亲指着窗户上那个堵着毛巾的小口子让我看,还出门到窗户前看看捅醒我的那根长木杆儿,我才相信了。她们说,我当时是从炕上跳下来开门的,然后上炕倒头又睡着了。

院门有个门庭,北侧的小门房也住着一户人家,只有父子两人,父亲挑着一副担子卖货,俗称“货郎担”,供儿子上学。儿子比我大很多,名叫铁林,总穿一身破旧的黑布衣服,十分憨厚的样子。没有妈的孩子,院里的大人们总说他可怜。他们家做什么饭、怎么吃饭、躺在哪儿睡觉等,大家全部尽收眼底,所以在院里基本上都是透明的。

院子东边也有孤零零的两间房,住着一位五十多岁的陈姓女人,大家都叫她陈老师。她衣着整洁,黑灰色调,总是干干净净,平时很少见她走到院子里像别人那样唠家常,的确像个知识分子。她的窗前十分僻静,家长们常叮嘱我们:陈老师怕吵,一吵醒就睡不好觉。她好像身体较差,总是眉头紧锁,走路也比较缓慢,一副病病歪歪的样子。因此,每当我们经过她家窗户前上房后的厕所时,就蹑手蹑脚地小心走过。

北边高大的正房中,居中住着一户重要人家,大约占去其中的4-5间房。主人姓何,当时有50多岁,是(呼和浩特)市立医院的大夫,所以院子里的人都称他为何大夫。据说,当时他是呼和浩特市很有名的儿科医生。

何大夫从不在外面驻足,也不知道他什么时间出去,又何时回来;连他走路的样子,我印象中都没有见过。下班以后,他好像总是一个人待在屋子里,人们很少有机会见到他,感觉像个影子一样。并且,他的名声很大,在我的心目中十分的严肃和威仪,我似乎从来不敢正面看他一眼。只是有一次,我不知得了一种什么病(记不清了),总也不见好转,母亲心里有些着急,院里的人就说,“近水楼台先得月”,应当去找何大夫给看看。有一天,趁他休息在家的时候,母亲就很不好意思地领着我走进他们的家门,我感到很害臊或羞怯,待了很短的时间便匆匆出来。这可能是我唯一进过他们家的一次。母亲为此也常说我:看你没出息的样子!

据说,何大夫当年每月的工资可以挣到120元,大约相当于普通工资的3-4倍,是超乎人们想象力的高工资,不仅令院里的人艳羡不已,而且在整个大召前街也十分出名。再加上他们家的房子又大又多又好,还有四个孩子,年龄最小的也比我大,穿的衣服既讲究又干净,所以他们家在院子里就显得格外富有、高贵,是整个院子的中心和主宰。

何大夫的夫人好像是大召前另一家小医院的护士长,身体瘦小,经常穿一身蓝色制服,一双坡跟皮鞋,还骑一辆绿色的坤车,这种装束和配置在那个年代极为罕见。她经常出现在门前的台阶上,向孩子们或院子里的什么人指手画脚,发号施令,有种发自内心的傲视和趾高气扬的气质。

四个孩子两男两女,最小的叫菊菊,比我大一岁,应当是1957年出生,是一个既漂亮又高傲的姑娘。上学后她很快就成为班里的中队长或大队长什么的,袖子上戴了一个白底红字的两道杠,令我们羡慕不已。

他们家的孩子很少和我们混在一起玩耍,也从不让我们到他们家去,所以我始终不知道他们家里是什么样的,谁住哪个屋,在哪儿睡觉。被孩子的好奇心驱使,偶尔从他们家窗前经过,就偷偷地向里窥探一眼,只见屋里黑乎乎的,好像什么也看不见。

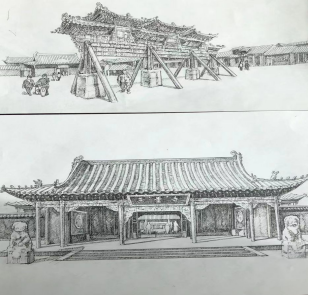

传说,年轻时何大夫曾留学日本专门学医,他们家在解放前就开起私立医院,我们住的这座院子就是他们家所建,叫共和医院。的确,院门上方宽敞的青砖上,隐约还刻着“共和医院”四个大字。

院子门前的大召前街,那时在旧城颇为出名。大街并不长,大约只有1里左右,南北走向,由小石头铺成。向北直接对着著名的大召寺,相信大召前街的街名,即由此而来。寺院前的街道向两边扩宽、叉开,中间形成一块场地,场地的中央有一片青石垒起的平台,近一米高,当中有几口水井,这就是有名的玉泉井(旧城所处的玉泉区,应当就是由此得名)。人们用一根麻绳拴一个水斗,从几个井口吊下去打水。传说玉泉井的水特别好,有点甜,所以每天有几个老头专门挑着水卖给大召前的住户,记得是一担水一毛钱。我们经常会小心谨慎地走到井边,有点紧张地探头向下窥视。井很宽大,上边的几个井口相互联通,下边是一口大井(即一口大井,有几个相通的井口),由青石砌成,井底四周有泉水不住地涌出,清澈见底。也许就是因为玉泉井的水好喝,所以在两边的街道上还开了好几家茶馆,经常有人在四方桌边品茗聊天。

解放以后私立医院被取缔了,所以何大夫家的共和医院也就被政府没收并改造成为一个由房产部门管理的住宅大院。院子里的住户,除了正房的何大夫一家是老房东外,南房还住着何夫人姐姐家的一大家人,这两家应属于原住户;她姐姐家光男孩就有五个,最小的叫五猫,比我约大5-6岁;其他人家都是从房产管理处寻房搬来的新住户,时间有早有晚,并不需要特别的关系、条件等。那时的房租也很便宜,我们家住在南房最靠东的一间小房里,每月只需交1.8元。

正房除了何大夫家之外,在最西端住着唯一的一户人家,父母是解放前从河北做生意来的外路人,院里的人都叫他们“侉子”,称他们家为“侉子家”。他们家有三个男孩子,老大是个瘸子,一只腿只能脚尖着地,瘸得很厉害,还有一只胳膊也是扭曲的;他的小名叫河河,但一般情况下人们都叫他“拐子”。老二叫建建,比我大一岁左右,与菊菊同龄,个头也较高;老三叫韦韦,比我小2-3岁,个头比我低不少。河河比我们大好几岁,传说是父母早期不能生育,他是专门抱养来的孩子;但以后又能够生育了,于是才有了建建、韦韦两兄弟。

说起河河,经常想起来小时候听到的一句顺口溜,叫做“斜眼歪嘴纥缭腿”。听母亲讲,正因为河河是抱养来的,又残疾严重,所以父母从小就特别娇惯他,养得又懒又馋,还经常偷家里的钱自己悄悄去花。有一次我姥姥住在我们家里时,从窗户上看到他撅着屁股把一些什么东西藏在院子里的一块砖头下面,就赶紧说快去看看吧,河河可能又偷他们家的钱了;趁他走出大门之后,姥姥走过去掀起砖头一看,果然是把钱藏在下边了。

河河他们的父亲做生意,解放前应当挣过一些钱,解放后划成分时被定为小资本家,文革期间因此还在胸前挂上一个“资本家”的牌子,站在街边被批斗。公私合营之后,他就在大南街与大西街交汇处的四联商场卖布,常常面带微笑,拿一把尺子,丈量、撕布等,动作十分娴熟。

他们的母亲是一个裁缝,也在一家合作社工作,踏缝纫机扎起布来十分利落,周围不少人家都找上门来请她剪裁、制作衣服等,大家很是羡慕。

因他们家是“双职工”,收入高,所以生活相对宽松不少。从现象来看,他们家好像手头从不缺钱,甚至不计其数,张姨(河河家姓张)的裤子口袋里随掏随有,不少街坊邻里周转不开时,也常来找他们家借点钱。因此,这也为河河经常偷钱创造了可趁之机。

彻底找寻好几遍之后,母亲相信这钱肯定是丢掉了,并怀疑十有八九是被河河偷走的。一是因为他好偷成性,二是那一阵子也只有他来过我们家里。母亲就把猜疑和院子里的一个邻居老太太说了,她也认为一定是河河所为。几天来正在大家对这事的议论之中,有一天母亲在街上迎面碰到河河,他背着书包正准备去上学,不期而遇使他很不自然,慌忙掉头向北走去(学校在南边,应向南走),一瘸一拐的,还不停地回过头向后张望。母亲更加怀疑,急忙回到院里把这个紧急情况告诉那位老太太,老太太就让母亲不失时机地赶快去追查。于是,母亲匆匆返出院门跟着河河向北追去。河河看母亲进了院子又返身出来追他,更显紧张,慌不择路地拐进路边一座叫“南巷”的小院子。

院里正好有几个街道办事处的学员认识母亲,那时街道上举办识字班,母亲给他们上过课。他们问老师是干什么来的,母亲就说明来意。还未等把情况讲完,几个学员就动起手来,立刻把藏在门后的河河揪出来,接着便从口袋里搜出2元多钱(已花掉了一部分)。河河早已慌了神,耷拉着脑袋赶快承认,并再三央求别把这事告诉他父母。

母亲后来常说:到底是孩子,终究沉不住气;自偷了钱之后,她就明显感觉河河哪儿不对劲,见到她总是想要躲闪的样子。母亲的确不打算把这件事告诉他的父母,怕他挨打。但有一天从外边回到院子里时,却听到河河的父亲正在家里打他,原因便是偷了我们家的钱。而告诉他父亲的正是我。母亲说:河河从小就不听话,毛病很多,所以经常被他父亲打,管教不可谓不严,但他却常打常犯,屡教不改。当然,那时我只有几岁,并不懂事,也无记忆,这些都是后来听母亲讲起的往事。

我们家的室内大约只有九平方米,是院子里最小的一间房。据说,解放前这原本是共和医院的一个洗澡堂。木头门窗,进门直对着一个小灶台,连着后炕;地很小,只能站立一两个人。当地对此有种说法,叫做“进门就上炕”。母亲说,家里只要有人干活,坐下来就会将整个地面占满。

炕的侧面还留出来一米左右的空隙,把一个陈旧的红漆木柜靠着墙嵌放进去,严丝合缝。而那个落地大木柜,是全家最重要的家当或叫做“大件”。我从未问过大召前街旧家为何正好把那个大木柜放置其中,后来父亲告诉我,那个卧柜是花19元从别人家里买来的,正好放置在那个间隙中,的确是个巧合。

从我记忆起,住在这间小屋的人,主要是母亲和我;有时姥姥来住一段时间,父亲放假回来住一个假期。家里也时常有亲戚从农村来,自然就没有地方睡觉;这时母亲就会在那个大卧柜上铺一床被褥,我就上下来回睡,感觉很好玩。而且,小孩子特别喜欢家里有人来,睡在木柜上感觉挺新鲜,特别香甜。农村的亲戚们都知道我们家特别小,经常听他们说的一句话是:看你们城市里住的房子,简直只有巴掌大。

父亲那时在外地工作,我只知道是一个叫“伊盟”的地方。长大后才弄明白,那个地方叫伊克昭盟,就是后来十分发达并更名为鄂尔多斯市的地方。因父亲常年在外地工作,距离遥远,那时交通又非常不便,所以每年除了假期能够回来小住一段时间之外,平时并不相见。

在我们家门的斜对面、院子偏东的地方,有一口洋井,或者叫压水井。洋井由生铁铸成,有一米多高,井中的一个斗子用于抽水;外边是一个铁把手,一上一下,叫起来就可以从地下抽上水来,俗称“压洋井”,全院的饮用水就取自这口井。孩童时经常感到这个东西很奇特,现在想起来其实很简单,就相当于后来我们在油田上常见的石油开采机,也被称为“磕头机”。

这洋井虽神奇,但冬天却容易冻冰,一旦冻起来全院人就无处取水,轻则需要提着暖水瓶浇开水,直到把冰冻化开,那时就看到白色的蒸气从洋井上升腾起来;重则会将洋井彻底冻死,这时靠暖水瓶浇开水已经无法解冻,就需要抱一些木柴、煤炭围在井边烤,直到化开能够叫起来为止。因此,冬天一旦叫起洋井压水时,各家各户都得准备好水桶,赶快集中起来取水,不能停下来;等大家把水取完之后,水缸中都盛满水,才把洋井泄掉,并把那个抽水的斗子取出来,以防它再被冻住。所以,那时每家每户都有一个陶瓷大水缸用于储水。

洋井距离我们家大约有10米左右,我出门经常走到井边玩耍,但一到冬天却几次受到过它的伤害。因为那个年代,呼和浩特的冬天特别寒冷,感觉就是一个冰凉的世界,我们穿的都是很厚的棉衣服,头上带着大棉帽、脚穿纳底的灯芯绒棉鞋;但即使如此,手和脚也会被经常冻伤,又红又肿,痛痒难熬。每到冻伤,母亲就找来一些茄子的根茎,烧一锅开水将其泡在脸盆里,然后让我在热水中泡脚,据说这样可以治疗冻伤。但是否真能起作用?我始终并无多少感觉。

那时小孩子都喜欢玩冰玩雪,看见有干净的冰块就敲打下来,含在嘴里吸吮。冬天上冻之后,洋井生铁上边的水就结成了冰。我从家里出来看到这些结冰,常用手掰下来吃,掰不动时就用嘴去啃;不是很冻的时候,尤其是晌午,就会把那冰化开、咬下来,很凉爽,嘴里甜丝丝的,感觉不错。而随着天气越来越冷,尤其是早晨起来特别冻,我径直走到洋井边张开嘴用牙去咬时,那洋井就会像磁铁一样,一下子把我的嘴唇粘住,并越粘越紧;这时心里一急,瞬间赶紧硬扯,嘴唇的肉便被撕下两个白条,粘在冰冷的生铁上,而嘴上则鲜血直流,钻心地疼。

这样的事情不止发生过一次,次年还会重复,教训深刻。当然,后来渐渐长大,也长了记性,这类蠢事也就不会再干了。

我们院里的甬道由青砖铺成,从东到西直对着大门,大约有一米多宽;两侧又有小通道铺到每家每户的门口。每到春季来临时,何大夫一家就会组织院里的大人们,在甬道两边开出半米多宽的土地,种上各种花草;随着夏天的到来,就会开满各样花朵,五颜六色,绚丽缤纷,经常引来院里院外的人驻足观赏。而在这些花草未长出之前,大人小孩都十分关心其生长,经常浇点水,关注是否发芽吐绿。一旦有某片土层被顶起来,看到细小的花草长出嫩芽,人们就很高兴,大人的脸上挂起笑容,小孩子甚至有些兴奋不已,相互奔走相告,吸引更多的人过来察看。

进院走过门庭,主甬道南边、靠近院门的地方,有一口很大的地窖,窖口有一米见方,平时由一条条厚厚的木板盖着,窖里面专门存放着几大盆石榴树;每到春季天气暖和时,就由何大夫家的人指挥着,找几个壮小伙下到窖里,花力气把石榴树小心翼翼地抬出来,沿着甬道北侧,排放在院子的正中央,生长、开花、结果,十分的漂亮、高贵、珍稀。那叶子是长条形的,开小红花,未等花瓣完全舒展开来就开始结果;眼看着果实一天天长大,由绿变黄,成熟后有拳头大小,前边开一个小口子。我经常感到垂涎欲滴,嘴里有种酸酸的味觉;但母亲总让我离那些石榴树远点,可能是怕有瓜田李下之嫌。的确,地处寒冷地区的呼和浩特市,本来生长不了石榴树一类的偏暖植物,所以必须要设置地窖才可过冬。因此,每到秋天渐渐转凉、树叶变黄变疏,把结着的石榴采摘掉,就会由那几个小伙子抬着,再小心地把石榴树放回窖里。在那个年代,这是我唯一见过的石榴树,所以在我的脑海中留下很深的印象。

雨季来临时,院里潮湿了许多;尤其是下大雨,雨点哗哗啦啦打在瓦房顶、石榴树、花草和地面上,到处白茫茫一片,水雾迷蒙。雨水汇集到南房一侧的窗户前,形成一股自东向西的溪流,最后流到门庭下的一个暗水道,从院门南边的一个砖雕出水口流到大街上。

编辑:本站

点赞: +1 0次